Du commandant Alphonse Mussé de Lantrac à son frère François, à Pourru-au-Bois (Département des Ardennes)

(…) Il y a partout un pied de neige, hommes et chevaux, tout est couvert d’un manteau de frimas ; l’aspect du bivouac a quelque chose de sinistre. On n’entend que le bêlement des moutons et les cris des quelques malheureux enfants que nous avons pris ; et qui meurent de froid dans les bras de leurs mères. La nuit est close ; les pâles rayons de la lune essayent de se faire jour à travers l’épais voile de neige, qui s’est interposé entre cette planète et la terre et laissent entrevoir quelques scènes déchirantes. Autour d’une grande tente d’ambulance sont groupés nos prisonniers ; une masse de femmes entassées les unes contre les autres, et qui n’ont pu trouver asile sous la tente, sont exposées aux intempéries de cette nuit horrible ; elles pressent sur leurs seins leurs enfants que le froid a déjà engourdis ; leurs gémissements se mêlent aux cris plaintifs de ces pauvres petites créatures ; on essaye en vain d’allumer un peu le feu autour d’elles ; le vent et la neige s’y opposent ; on leur donne toutes les couvertures dont l’ambulance peut disposer. Mais le froid est trop intense et toutes ces précautions sont inutiles… À dix heures du matin, nous levons notre triste camp et nous nous dirigeons vers l’emplacement où, la veille, nous avions fait cette fameuse razzia et où nous avons laissé plus de six mille têtes de bétail. Le terrain que nous parcourons est jonché de cadavres de chèvres, de moutons, morts de froid ; quelques hommes, femmes, enfants gisent dans les broussailles, morts ou mourants. Le général Lamoricière me charge, à la tête de ma colonne, de faire rechercher les bestiaux que nous avions laissé en chemin la veille. Nous rencontrons dans toutes les directions des cadavres d’hommes, de femmes et d’enfants. Ces malheureux, après avoir épuisé toutes leurs facultés physiques, étaient tombés anéantis. (…)

Cette expédition, par un froid horrible, a eu des conséquences immenses pour l’accomplissement de notre œuvre : toutes les fractions de tribus, et surtout la grande portion de Hachem, se sont rendues immédiatement… Il ne nous reste plus maintenant qu’à organiser ces nombreuses populations et à polir enfin l’œuvre immense que nous venons de terminer dans l’espace de quatre mois d’hiver. L’ennemi est partout en déroute, les hommes sont morts ou pris, le bétail capturé, l’insurrection brisée. Il n’y a plus un fusil pour nous faire obstacle. (…)

Cette campagne peut être considérée comme la cause la plus efficace de la conquête ; elle comptera dans les plus belles pages des annales de l’armée française. (…)

Louis Pujols ne daigna réapparaître à Alger que vers la mi-juillet 1847, au grand soulagement d’Urbain Dejazet.

Dès qu’il avait appris l’arrivée de ce dernier, Pujols avait sauté dans une grosse barque de pêche et cinglé vers Port-Mahon sans demander son reste. Là, dans un coin discret de la taverne où il avait ses habitudes, il avait assisté à la prestation de son bonimenteur. Le dos calé sur la banquette, il avait adoré l’entendre vanter les mérites de l’émigration, à grand coups d’exagération et de descriptions pompeuses. À le croire, il coulait des fontaines de lait dans les rues d’Alger et il n’était que de se baisser pour ramasser des pleines poignées de pièces d’or…

C’était une affaire bien rodée, où chacun avait sa place. Le bonimenteur bonimentait, exagérant jusqu’à l’absurde les avantages du départ définitif et la philanthropie du Senyor Pujols, comme il l’appelait respectueusement. Qui était-il, ce mystérieux bienfaiteur qui était prêt, pour une bouchée de pain, à mener les aventuriers vers ce pays d’abondance ? La péroraison s’achevait sur la révélation de sa présence. Alors, Senyor Pujols se redressait un peu, saluait d’une humble paume. On venait vers lui, intimidé. Lui ne bougeait d’abord pas, il souriait avec retenue et puis, d’un ample geste de la main, invitait le péquenot à prendre place à table. Lorsque ledit péquenot était accompagné de sa femme, c’était d’abord elle qui avait la grâce de son attention. Il la faisait asseoir et d’un claquement de doigts, faisait apparaître une autre chaise, pour monsieur. On avait à causer sérieusement.

Le Senyor Pujols savait y faire ! Et les choses ne trainaient jamais avec lui. Tout s’arrangeait toujours ! Ainsi, si d’aventure l’argent nécessaire à la traversée manquait, Senyor Pujols en avançait le prix, négociant d’avance la retenue qu’il ferait sur le salaire de monsieur. Car le travail était promis ! Assis à sa table, Senyor Pujols concédait volontiers (« madame/monsieur a l’esprit vif ! c’est très bien ») – qu’il y avait une part d’exagération dans le discours de son domestique mais une chose était sûre, garantie, certaine : il y avait à Alger de la place et du travail pour qui était vaillant et courageux. Les Français ? Ils étaient là pour rester mais il n’en venait pas en assez grand nombre, source de l’aubaine. Les Turcs ? Envolés, dispersés comme une nuée de moineaux. Les Arabes ? Disparus avec leurs tribus, leurs chameaux et leurs domestiques nègres, quelque part dans un désert inconnu. Les Mauresques ? Pour le peu qu’il en restait, des gens affables, très respectueux, tous tournés vers leur exigeante religion, vivant à l’écart des coutumes européennes ; c’était bien simple, pour faire affaire avec eux, il fallait passer par l’intermédiaire des Juifs, une race presque aussi peu nombreuse ; autant vous dire qu’il était possible de ne voir jamais un seul représentant de ces peuples maudits, en voie de submersion. D’ailleurs – et le Senyor Pujols le faisait constater avec lui – aucun des Mahonnais parti pour l’aventure n’avait jugé bon de revenir au pays, n’était-ce pas une preuve éclatante de leur réussite ?

Et c’était tout. On réglait certains détails. Il fallait faire vite, les places étaient comptées. On donnait des nouvelles d’un cousin parti plus tôt (« ah, si j’avais su, mais il fallait me le dire plus vite, bien sûr que je le connais ! Il est maintenant charpentier à La Marine, le quartier du port. Sacré Jordi, ah, mais c’est un travailleur, à ce rythme, dans cinq ans, sa fortune est faite »). On se fixait rendez-vous cinq jours plus tard, sur le port. Louis Pujols regardait ses futurs clients sortir de l’auberge. S’ils se retournaient une dernière fois, il suffisait de tenir leurs regards et c’était gagné.

Continuant son racolage, Pujols, accompagné de son complice, s’arrêta dans tous les ports d’importance de la côte catalane : Barcelone, Matarùo, Loret de Mar, Palamos, l’Escala ; bientôt le petit navire fut plein de promesses d’embarquement. Cependant, il lui restait encore certaines choses à faire. Ayant fixé ses rendez-vous à ses futurs passagers, Pujols plaça son bateau entre la côte et le vent du large et, de bordées en bordées, remonta vers son Roussillon natal.

Il doubla bientôt le Cap de Creus, près de Cadaquès et, coupant au court, visa la pointe du cap Cerbère. Le vent du sud gonflait la voile triangulaire, le bateau filait grande allure. Bientôt, au fur et à mesure que Pujols laissait à bâbord les collines de Catalogne, lui apparurent les premiers contreforts des Pyrénées, masse indistincte et pesante. Encore quelques encablures et il doubla le cap Béar, dans un décor aux contours floutés par la chaleur. Comme chaque fois, Pujols eut l’impression que la timide péninsule était faite de la patte d’un chat de pierre qui s’aventurait à se mouiller les griffes, il passa bien à son large.

Et comme chaque fois également, Pujols sentit une indicible langueur s’emparer de tout son être. La pointe du cap Béar marquait l’entrée au pays de son enfance. C’était là, dans les plaines sablonneuses de l’embouchure du Tech, qu’il avait vu le jour, quatre ans avant le siècle, à la suite d’un drame coutumier (son père, soldat de Dugommier revenant de triomphe, y avait violé sa mère, brisant sa vie et ses rêves de mariage ; il était parti le lendemain, laissant trois pièces sur la table – c’était bien la peine de faire tant d’histoire, tiens ; et elle, chose inerte, recroquevillée dans un coin de la paillotte, regard vide sur le néant à venir, pour toujours enchaînée au drame – il y a parfois bien du malheur).

Douze ans plus tard, comme un ironique retour, l’armée de Napoléon avait pris le chemin inverse. À la tête d’un de ses corps d’armées était le général Gouvion Saint-Cyr, dit le hibou, un des seuls qui valût quelque chose dans l’entourage de l’Empereur ; le famélique enfant lui emboîta le pas, en qualité de tambour.

Ô gloire, écoute un peu : fit toutes les campagnes, survivant miraculeusement aux innombrables tueries qui jalonnèrent l’épopée sanglante du petit mégalomane et de ses larbins de malheur, tuant et violant à son tour ; revint au pays après Waterloo ; garda le silence sur ses forfaits, s’ennuya ferme et prit du service dans la marine marchande ; au retour de ses voyages, revenait auprès de sa mère, inconnue qu’il adorait, mais jamais assez longtemps pour se fabriquer de nouveaux souvenirs.

Que lui restait-il donc ses premières années ? Depuis l’annonce de la mort de sa mère, pas grand-chose à la vérité. Quelque chose s’était brisé dans les méandres de sa mémoire, et les souvenirs de sa jeunesse ne lui apparaissaient plus que comme des fantômes maléfiques. il se réveillait en sueur, la nuit, comme s’il venait juste de parvenir à s’extraire de leurs griffes. Leurs sourdes supplications le poursuivaient encore, quelques minutes après son cauchemar, dans l’effarement silencieux de sa demi-lucidité. C’est après un de ces épisodes qu’il s’était résolu à en finir.

L’expédition d’Alger avait marqué le début de la fortune de Pujols. L’homme, qui s’était trouvé par hasard à Port-Mahon durant les quelques jours qui avaient précédé le départ de la flotte, parlait indifféremment français et catalan, maîtrisait les usages en vigueur dans la troupe et connaissait certains détails de la côte algéroise, propres à intéresser l’état-major de l’expédition. Autant dire qu’il avait su se rendre utile. Et populaire, car ce vétéran de Waterloo avait eu l’audace de ne pas accorder un seul regard au chef nominal du corps expéditionnaire, le traître et détesté général de Bourmont (chouan qui avait tourné casaque et rejoint les rangs des coalisés la veille de la bataille de Ligny, dernière victoire de l’Aigle).

Depuis lors, celui qui se faisait appeler Louisse avait été de tous les bons coups. Accompagnant l’armée comme une âme damnée, il percevait un modeste bénéfice sur chaque opération qui requérait ses bons offices. Il fut rapidement riche mais le dissimula avec beaucoup d’astuce et de prudence.

Officiellement, il travaillait pour la France, rendait service et, car il était tout de même attaché à l’amélioration du sort de ses compatriotes, défendait les intérêts des émigrés catalans. De loin en loin, il revenait au pays. il y embrassait sa vieille mère, veillait à ce qu’on regarnît le toit de sa chaumière de roseaux fraîchement coupés et lui laissait la plus grosse partie de ses gains, en pièces d’or.

L’ancêtre, deux mille ans de résolution paysanne sous la corne de ses pieds nus, n’aurait jamais livré le grain, même sous la torture. Elle enterrait le magot en un coin connu d’eux seuls et regardait repartir son fils sans un mot. Elle s’essuyait les mains sur son tablier. Elle avait des mains brunes, aux jointures noueuses, la peau brune tannée par le grand soleil salé. Elle n’avait besoin de rien (mais d’où venait alors ce sentiment de gêne qui s’emparait de son fils, à chacun de ses départs ?). Elle était morte un matin de ne pas s’être réveillée, Pujols l’avait appris un matin de printemps. Comme il ne voulait jamais se laisser conduire par un sentiment qui eût pu relever du sentimentalisme, il décida que c’était moins la fin d’une époque que le début d’une autre.

Par conséquent, ce soir-là, Pujols avait pris seul le chemin de la paillotte. Depuis la mort de sa mère, il avait veillé à ce que tout restât en place. Au crépuscule, il avait suivi un chemin qui serpentait sur une digue et s’était arrêté à l’exact emplacement de la première chaumière dans laquelle il avait demeuré. Là ne s’élevait plus qu’un petit saule, aux branches tortueuses. Pauvre arbre, nain et biscornu, ce n’était pas le vent qui avait ralenti ta croissance : deux fois par an, des mains résolues tranchaient tes racines, déterraient un petit coffre et y cachaient quelques pièces d’or !

Une fortune que Pujols déterra pour la dernière fois. Il vida le contenu du coffret dans une grande besace qu’il portait à son flanc. Ensuite, il revint à la cabane qu’il observa longuement. Il se dit que quelque chose avait changé depuis son dernier passage, mais ce n’était pas dans sa structure ou son implantation le long de l’étang saumâtre qu’il fallait chercher la différence : c’était dans le regard qu’il portait sur elle. Il prit son briquet en poche, alluma un petit fagot et bouta le feu à la fragile construction.

Puis s’en revint à son bateau, ne se retournant même pas pour jeter un dernier coup d’œil au brasier qui crépitait – gerbes de feu, paillettes d’or – en direction de la nuit bleue.

Le lendemain, Louis Pujols commença le ramassage. Dans le sens inverse de sa tournée promotionnelle, il s’arrêta à nouveau dans quelques uns des petits ports de la côte catalane. C’était une activité qu’il avait toujours détestée et qu’il effectuait le visage fermé. Lui qui ne s’était jamais senti d’aucun lieu, il ne comprenait pas l’attachement viscéral que les paysans éprouvaient pour leur terre de misère. Il voyait monter les passagers sans mot dire, comme si la gravité de la situation les condamnait au silence. Les bagages, fort maigres au demeurant, passaient de main en main et finissaient sous les menuiseries de la proue et de la poupe. Lorsque ces espaces furent pleins, les gens s’assirent sur leurs paquets.

Comme de coutume, l’ambiance fut morne. La plupart des exilés volontaires cachaient mal leur désarroi, certains pleuraient, d’autres, le menton posé sur leurs mains en coupelle, regardaient s’éloigner les côtes ibériques sans dire un mot. Personne ne l’eût sans doute toléré, d’ailleurs, même les quelques enfants restaient silencieux. Le soleil tapait dur et les boissons étaient rationnées, ce qui ajouta à l’inconfort. Chaque mouvement provoquait une onde parmi tous les passagers, tant les pauvres gens manquaient d’espace. Bientôt; lorsque certains d’entre eux durent faire leurs besoins ou furent malades, la promiscuité devint plus gênante encore.

Enfin, après de très longues heures de navigation, l’île de Minorque apparut aux voyageurs. C’est là, à Port-Mahon, que les malheureux changèrent d’embarcation et montèrent dans une grosse barque de pêche. D’autres migrants les y attendaient. Ce bateau était infiniment moins rapide et élégant que le cotre de Pujols, mais convenait mieux pour la traversée de la Méditerranée occidentale. L’atmosphère générale s’adoucit un peu.

On entama la traversée au crépuscule. Pour une mission dont il ne dit rien, Pujols laissa le cotre aux mains de son complice et monta également à bord. Le capitaine lui céda l’usage de sa propre cabine, presque entièrement invisible sous le mât principal, et s’en alla coucher sur le pont, au milieu des émigrants. Pour la première fois depuis longtemps, Pujols dormit du sommeil du juste. Libéré de ses attaches, il dérivait au gré de courants oniriques. Dans sa cabine, ce n’était pas le grincement des gréements qui accompagnaient ses rêves paisibles, mais bien le crépitement du brasier qu’il avait laissé derrière lui, au pays de son enfance.

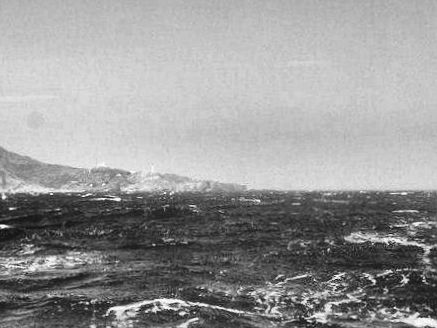

Après une journée et une nuit en mer, le matin du deuxième jour, une ligne verte vint barrer l’horizon bleu, on se passa le mot qu’il s’agissait des montagnes d’Algérie ; l’heure était à l’espérance. Certains des passagers s’agenouillèrent et, ayant joint les mains, s’abîmèrent dans de longues et silencieuses prières. Rien n’énervait plus Pujols que ce genre de simagrées, qui lui rappelaient sa mère.

Avant même que le bateau eut fini d’accoster, Pujols en descendit en trois bonds. L’âge n’avait pas encore entamé sa robuste constitution et il effectua sa réception d’un jarret assuré. Carles, qui le secondait en toutes occasions, l’attendait comme prévu sur le quai. Les deux hommes se saluèrent d’une cordiale accolade, échangèrent quelques mots et prirent chacun une direction différente.

Carles se dirigea vers le bateau et, au fur et à mesure que les émigrants en descendaient, les fit s’attrouper un peu à l’écart. Quand tous furent descendus, il leur expliqua qu’il s’agissait en premier lieu de les amener aux baraquements. Là, on leur donnerait le gîte, une collation et ils pourraient commencer à chercher du travail. On cherchait des pêcheurs, des maraîchers, des manœuvres habiles à manier la pelle et la brouette, enfin des maçons et des tailleurs de pierre ; les femmes s’occuperaient des tâches domestiques.

Quant à Pujols, visiblement très contrarié par la conversation, il prit directement le chemin de la porte Bab Azoun. Carles venait de lui annoncer que les instructions qu’il avait laissées à son départ n’avaient pas été scrupuleusement suivies. C’était une entorse à son autorité qu’il ne pouvait tolérer. Cependant, lorsqu’il eut franchi la porte qui donnait hors les remparts, il composa une tête avenante et un sourire de façade : il était maintenant dans son royaume et, en bon monarque, se devait d’accueillir avec bonhomie les marques de déférence qu’on lui accordait. Partout les gens le voyaient, le saluaient, venaient lui toucher les mains. D’un air affable, il prenait des nouvelles, donnait des instructions, il semblait connaître et être connu de tout le monde.

Quelques minutes plus tard, secondé par deux colosses qui étaient restés debout derrière lui, il était assis à la table de sa baraque lorsque six jeunes types y entrèrent, l’air contrit. Le Senyor Pujols leur demanda d’une voix sèche lequel d’entre eux avait convaincu les autres de travailler pour La Gouse. Comme aucun ne répondait, il reposa la question en haussant le ton. Il vit un doigt qui désignait le plus petit d’entre eux, un type de Figuières dont la tête ne lui était jamais revenue. « C’est mon droit, balbutia le petit homme, c’était mon droit. On a le droit de travailler pour qui on veut ! On nous a dit qu’on aurait double paye. »

Pujols regarda l’homme dans le blanc des yeux et se leva de sa chaise. « Des droits ? Le droit de quoi d’abord ? Le droit d’accepter n’importe quel travail, à n’importe quel prix ? Le droit de rompre les principes de solidarité ? Le droit de se faire exploiter ? » Tout à coup, Pujols se mit à hurler. « J’avais donné des instructions, dix sur le chantier, maximum. Si ce clampin de Français voulait des bras, il devait venir ici, et négocier ! Double paye, la belle affaire, c’est trois fois plus que je voulais demander ! Pour vous ! C’est pour cette raison que je suis parti, pour le faire patienter un peu, qu’il soit mûr ! Et vous, oiseaux sans cervelles, vous foutez tout par terre. Vous étiez prévenus ! Alors vous cinq, vous disparaissez, avec vos familles, vos frusques, votre bêtise… Vous ne me devez rien mais je ne veux plus vous voir ! Il y a de la place à Bab-el-Oued pour des balourds de votre genre. Quant à toi, Salvador, tu connaissais le tarif ! Maintenant, vous cinq, foutez le camp, dégagez avec vos greluches et votre marmaille, dehors ! »

Les cinq hommes déguerpirent sans demander leur reste. Ne restaient plus maintenant dans la baraque que Pujols, ses deux sbires et le petit homme qui tripotait nerveusement sa casquette en velours. Pujols se dirigea vers la porte, passant si près de lui qu’il manqua de l’effleurer. L’homme eut un petit geste de recul. Pujols s’arrêta sur le seuil et se retourna. « Vous lui cassez les deux bras, dit-il à ses lieutenants, puis vous me foutez ça dans la première barque, débarquez-moi ça à Oran, je ne veux plus en entendre parler. Et vous vous arrangez pour que ce Dejazet sache que je suis revenu. Qu’il vienne ici, on va pouvoir causer affaires. »

Passer au chapitre suivant ? C'est ici.