De Louis Pujols, à Alger, à sa mère restée au pays

Mère adoré,

C’est Carles qui te lira la lettre car malheureusement mes affaires me retienne ici que s’est pitié. L’immeuble est tantot construit et comme je tai fait promesse il y a avec un appartement pour toi. Je ne le loue pas et si tu veut me rejoindre tu verra que tu sera bien. S’est pitié que tu ne sois pas à mes côté car tu verrais comme c’est une belle construction et tu serais fiere. Il y a quatre etages et on voit la mer avec le vent frais. Si tu voulais tu seras pres de moi et tu auras meme un domestique. Tu ne devras plus t’occuper de rien et tu pourrais manger des choses diférentes tout les jours meme que tu devras pas cuisiner. Je vais très-bien et si je veux je peux porter un nouveau chapeau et un costume tout les jours mais je ne le fais pas car je sais que tu ne serait pas daccord. C’est pitié que tu n’es pas a mes cotés et si tu veux tu peux venir avec Carles tout de suite sans attendre. Tu peux proposer des gens de t’accompagner comme ça tu te sentirait comme au pays. Tu peux venir avec des pays. S’est moi qui m’occupe de tout et personnes ne devra rien payer. Il y a un appartement pour toi au meme étage que le mien avec un balcon pour regarder la mer ce serait reposant vraiment tu devrait voir ça comme c’est beau.

J’ai spere que tu vat bien et que tu vat enfin me rejoindre. Il y a plein de pays ici et tout le monde va bien. On peut manger du poisson et meme de la viande. Les legumes et les fruit poussent bien et le climat ça ressemble a chez nous. Je voudrais que tu vienne ici pour voir ça si je peux je viens vite et je te prend avec moi. J’ai spere que tu voudras bien cette fois parce qu’il ny a plus personne au pays tout le monde est parti et il sont ici maintenant. Il disent que le pays maintenant s’est ici. Ils ont raison la terre est bonne et les affaires vont bien. Il faut aussi que je pense a marier. Il y a une Église donc tu seras contente. Mais il me faut une bonne femme et j’ai besoin de toi pour choisir une qui te ressemble. J’arretes parce que je vois bien que Carles fatigue a ecrire ce que je dis. Je lui dis de t’embrasser de ma part et que je te serre dans mes bras. J’ai spere que tu viendrat quand je viendrais te chercher. Je lui ai donné de l’argent mais il y a une partie que tu peux prendre pour manger ou tout ce que tu veux et si tu veux pendant que tu mattend que je vienne te chercher tu peux déja t’installer à Banyuls ou Cervère que tu n’aurait rien a faire que d’attendre que je vien te chercher. C’est moi qui signe la lettre tu peux voir la signature en dessous des ecritures. Je t’embrasse de la part de ton fils qui t’aime et qui voudrait que tu sois pres de moi. Porte toi bien comme moi et ne te fatigue pas on a tout ce qui faut. Je ne veux pas que tu t’inquiete mais je prefere que tu sois ici vite. Je vient au printemps le batiment se sera construit. Ton fils qui taime et qui t’embrasse.

Louis

Urbain Dejazet accueillit la nouvelle de sa mission avec allégresse. Il la garda cependant pour lui, feignant de traîner les pieds. Ceci lui permit de négocier un avantageux salaire et un titre enfin à la hauteur de ses ambitions. Et de sortir très satisfait du bureau de Tasson-Lavergne : il y était entré employé, il en sortait directeur.

Même si le bel Urbain devait sa promotion à la nécessité de faire avancer aux plus vite les projets architecturaux de son patron, il dirigerait dorénavant le bureau algérois de la Compagnie Marseillaise du Levant et des Colonies. Titre précieux : c’était une marche de plus – et non des moindres – dans son ascension sociale, qui était la grande affaire de sa vie.

Le jeune homme avait une vision très détaillée de son entreprise, échafaudée dès l’enfance dans le dortoir de l’hospice pour orphelins d’Uzès. Il avait appris de ses maîtres jésuites l’art de la dissimulation et avait toujours caché sa dévorante ambition sous le double vernis du zèle et de l’efficacité. À seize ans, il s’était fait engager comme petit commis auprès d’un prêteur sur gages nîmois. Il n’était pas resté longtemps à arpenter les allées blanches des Jardins de la Fontaine – ou plutôt il y était resté juste assez pour se rendre compte, aux regards qu’il collectionnait, de son pouvoir de séduction.

Dejazet avait très vite compris qu’un bon arrangement valait mieux qu’un mauvais procès. Là où ses collègues se montraient sans pitié, raclant jusqu’au dernier sou les poches trouées de leurs clients, Dejazet leur accordait avantageusement un ultime délai. « Je préfère réclamer deux fois dix sous qu’une fois quinze », avait-il coutume de dire, « et qu’on me remercie de surcroît ». Ce pragmatisme lui avait valu tant de succès dans le recouvrement de dettes que ses méthodes n’avaient pas tardé à attirer l’attention. On l’avait recommandé à Marseille et il y avait débarqué, comme de bien entendu pour tout nîmois qui se respecte, avec un appétit de crocodile.

En somme, le jeune homme de vingt-sept ans était joli garçon, intelligent, apprenait vite et était sans attaches.

Cependant, il serait injuste d’écrire que Dejazet avait le fond méchant. C’était précisément l’inverse. Ses manières étaient douces. Il lui avait été souvent compliqué de supporter les lamentations de la veuve et de l’orphelin. S’étant quelque fois surpris à ne pas réclamer le remboursement de sommes qu’il avait lui-même avancées à l’insu de son patron, il en avait conclu qu’il devait changer de métier le plus vite possible et s’était engagé dans la voie du négoce. C’est ainsi qu’il était entré à la Compagnie Marseillaise du Levant et des Colonies, où son sens de la débrouillardise n’avait pas tardé à faire des merveilles. Ne répugnant à rien, donnant de sa personne, prêt à voyager, il était, en quelques années, passé du rang de commis d’accueil à celui d’employé principal. Il avait également beaucoup voyagé.

Durant tout ce temps, suivant les instructions de Guizot, il s’était enrichi. Partant pour Alger, Urbain Dejazet embarqua donc ses économies, qu’il comptait faire fructifier en son nom propre.

Habillé de neuf, coiffé de son éternel chapeau haut-de-forme en véritable poil de castor, Urbain Dejazet débarqua au port d’Alger le 21 juin 1847. L’eau clapotait gentiment sur les coques, l’air était doux et lumineux. Au diable les convenances ! le jeune homme retira son chapeau, dégrafa sa cravate et s’assit sur sa plus grosse malle. Quelques instants plus tard, des portefaix (calot blanc, djellaba, sandales à bouts pointus) s’avancèrent et, sans même lui laisser le temps de se lever, agrippèrent ses bagages. Dejazet faillit être précipité à terre. Habitué par ses précédents voyages dans les échelles du Levant, il ne s’offusqua toutefois pas de cet empressement et se laissa faire.

À celui des quatre costauds qui baragouinait le français, Dejazet indiqua la place d’armes. « Moi Hôtel de France, Grand Hôtel de France à Alger » indiqua-t-il en se pointant du doigt. Le type fit non de la tête, il ne savait pas. La discussion se poursuivit durant quelques minutes. Finalement, Dejazet finit par se souvenir qu’il y avait une mosquée sur la place, ce qui éclaircit tout. Il éclata de rire et posa la main sur l’épaule du porteur. Il sentit l’épaisseur de la laine et la force de l’homme. « Mosquée, c’est ça, mosquée. Allez, on y va ! ».

Le trajet ne dura que quelques centaines de mètres, à l’hypoténuse puisque, le quai quitté, il ne s’agissait presque que d’emprunter un escalier étroit et ombreux, comme une échancrure entre les murailles des rangées d’immeubles. Légèrement en retrait des portefaix, Dejazet déboucha sur une vaste place de forme rectangulaire, à l’angle d’un bâtiment blanc comme la neige fraîche. Resplendissant sous le soleil, celui-ci n’offrait aucune prise au regard. Dejazet plissa les yeux et fit encore quelques pas. Ses porteurs s’étaient arrêtés et avaient déposé ses paquets. Le chef lui indiqua du doigt un petit groupe qui s’affairait près d’un chantier, du côté opposé de la place, vers le coin gauche ; il ne semblait pas vouloir aller plus loin. Dejazet comprit alors qu’il était arrivé à destination, remercia les quatre hommes et, comme il n’avait pas compris le montant de la somme due, paya le service au tarif marseillais. Le chef en parut étonné et empocha les pièces avec force sourire et salamalecs. Dejazet lui posa la main à nouveau la main sur l’épaule, cet homme lui était définitivement sympathique. Il ne s’offusqua pas de son refus souriant après lui avoir demandé une fois encore de l’accompagner sur la place et les regarda filer, par où ils étaient arrivés.

S’étant retourné, Dejazet était maintenant seul face à la ville. Il sentait le vent de la mer qui lui contournait le dos, l’enveloppant de ses caresses amoureuses. Du port montaient des rumeurs confuses, des cris étouffés. Son voyage était fini, il était arrivé, sa nouvelle vie commençait. Il se sentit bien.

Il attendit quelques minutes à côté de ses paquets mais personne ne vint lui proposer de l’aide. Il fit des signes en direction des hommes que les porteurs lui avaient indiqués mais en vain. Que faire ? Il ne pouvait abandonner ses bagages et il était impossible de les transbahuter d’un coup. Il opta pour une progression en hoquet : il faisait dix mètres avec la grosse malle, l’abandonnait, allait chercher le reste puis recommençait.

À deux ou trois reprises, Dejazet sollicita encore de l’aide. Mais personne ne faisait attention à lui et il se sentait ridicule ; paquets du diable, il aurait mieux fait de venir les poches vides, quitte à se faire livrer plus tard. Et pourquoi nom de Dieu était-il le seul être humain en action ? Partout sur les angles de la place, il y avait des gens, des silhouettes qui longeaient les murs, mais personne nom de Dieu personne en son centre. Sinon lui, sous le soleil, ridicule avec ses gros paquets et ses petits bonds de crapaud têtu.

Une idée idiote de traverser seul. Il en aurait pleuré. Un rectangle, ça il savait. Il fallait aller en face, vers la gauche, là où était la dent manquante dans la mâchoire des immeubles. Couper la place en diagonale. Le bâtiment blanc au cul duquel il avait débouché, c’était la mosquée de la Pêcherie, pour sûr. Dejazet sentit que des regards étaient posés sur lui. Il y avait là une statue sous un piédestal, un type sur un cheval à deux pattes, avec un bicorne, oui, c’était un bicorne. Bon. Quitte à abandonner sa trajectoire, il allait toujours se traîner jusque là. On n’attend pas tout seul, planté comme un piquet au milieu de rien, ça lui rendrait un peu de contenance, tiens.

Dejazet y était. Soulagé comme un nageur épuisé qui s’accroche au premier rocher, il s’assit sur sa malle. Adossé au piédestal, il détailla le grand bâtiment en face de lui. C’était une sorte de palazzo, comme il avait vu à Florence. Un grand et haut bâtiment médiéval, blanc comme le reste, deux étages presque aveugles, avec de petites fenêtres sans châssis, surplombé d’un petit campanile orné d’une grande horloge. Sur le bateau, on lui avait parlé du palais de la Djenina. Ce devait être ça. Djé-ni-na, il détachait les syllabes. Djé-ni-na : un nom gourmand comme une pâtisserie, un prénom de bayadère ou de chatte égarée. Il se leva, fit quelques mètres vers l’avant et se tourna dans toutes les directions. En repère, la mosquée de la Pêcherie. Superbe, assise sagement, une petite Sainte-Sophie qui ressemblait à l’église Saint-Étienne, à Uzès, où il était né – du moins dans sa version orientale. Le jeune homme repoussa une soudaine pointe de nostalgie, qu’il attribua sagement à l’appréhension que nous avons tous face aux situations nouvelles ; cette mosquée était magnifique ; il avait recouvré son calme et ses esprits.

Et devant, face à lui, le type sur son cheval. Bon : le duc d’Orléans. On le lui avait dit sur le bateau, pendant qu’il regardait la crête des vagues moutonner. Il aurait dû faire plus attention aux détails mais il préférait guetter le surgissement des marsouins. Le type avait compris qu’il n’en avait rien à foutre.

De fait, Monsieur le duc, ça lui était égal. Il était mort quelques années plus tôt d’un accident de la route, l’affaire avait fait grand bruit, il allait être roi. Lui, ça lui était égal : ces gens n’étaient pas à son niveau, pas de son monde, il était républicain. Lui ou un autre, un tyran de plus… qui n’aurait pas pleuré son sur sort. Et là, mort, il était encore sur son cheval, avec une épée pointant vers le sol. Le cheval, la seule chose qui valût vraiment dans la statue, avec un œil effaré, renâclant déjà, comme s’il prévenait le reste de la carcasse qu’il ne franchirait pas l’obstacle. Oui, se dit-il, elle n’était pas mal non plus, cette statue, même si le duc, ça lui était égal…

Un militaire s’avança.

« Vous semblez perdu, cher monsieur, puis-je vous proposer mon aide ?

– C’est-à-dire… je vais en face, là. Mon nom est Dejazet, je viens pour le Grand Hôtel…

– Le grand hôtel ?

– C’est le nom. Pour l’instant, on nettoie la place mais quand il sera construit, c’est comme cela qu’il s’appellera… J’imagine que c’est le chantier, en face, mais je suis empêtré dans mes paquets.

– Ah certes, fit le gars, j’en ai entendu parler. Ça n’en finit pas. Chaque fois que je reviens à Alger, je constate que les travaux n’avancent pas. Enfin, maintenant que vous êtes là… Vous êtes sans doute le futur propriétaire ?

– Euh non, c’est compliqué. Le futur directeur. Je travaille pour la Compagnie Marseillaise du Levant et des Colonies. Monsieur Tasson-Lavergne, vous connaissez ?

– Jamais entendu parler. Mais ce sont bien vos travaux, et les hommes que vous voyez, ce sont les ouvriers. Vous y êtes.

– Ils n’ont pas l’air très actifs.

– C’est déjà pas mal qu’ils soient à l’ouvrage, vous conviendrez qu’il fait chaud, répondit le militaire. Écoutez, allez-y, pendant ce temps, je veille sur vos bagages.

– En vous remerciant, monsieur. Monsieur ?

– Premier sergent Payeulle, pour vous servir, du premier bataillon de zouaves, je suis en permission. Je viens du Pas-de-Calais : ça me fait plaisir d’aider un compatriote, allez-y, je vous attends. »

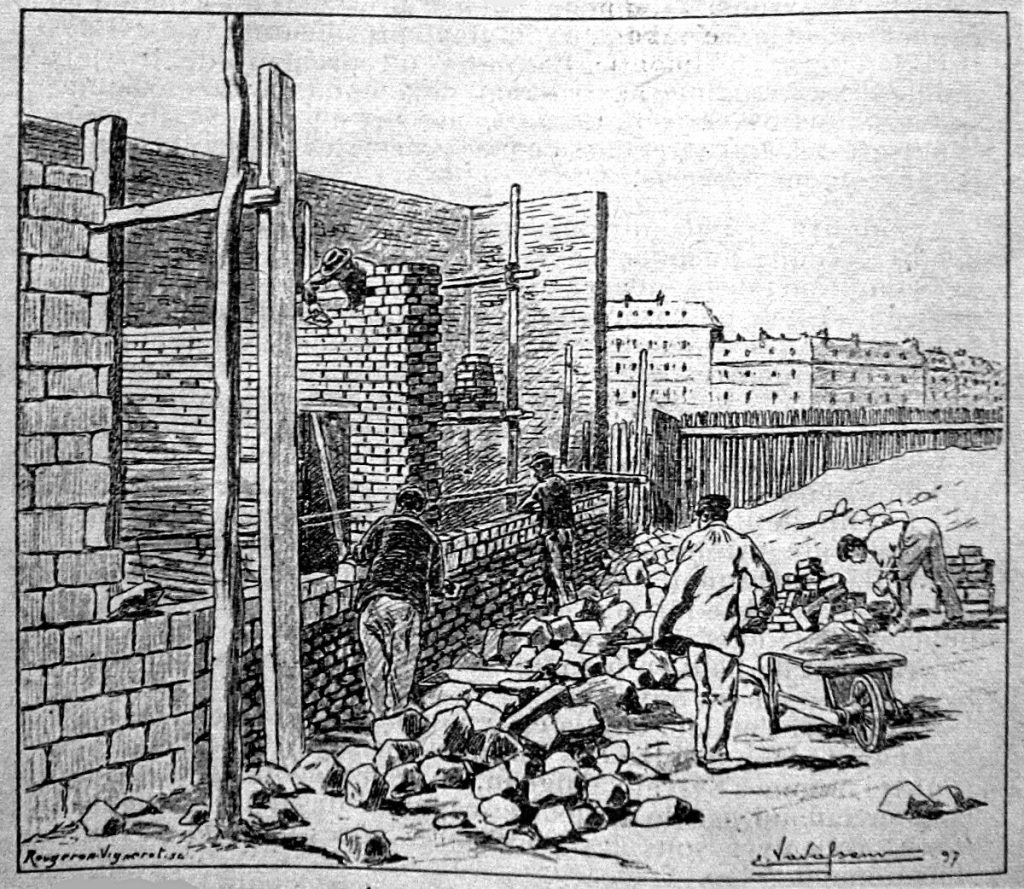

S’étant dit qu’il fallait frapper fort tout de suite, puisqu’il était le patron, Dejazet rajusta son chapeau et tira sur sa jaquette. Il arriva bien vite à proximité des ouvriers. Ceux-ci, au nombre de trois, étaient affairés autour d’un tas de gravats qu’on devinait provenir de la destruction d’un immeuble mauresque. Le chef parcourait les débris, pointant de ci de là des pierres et des morceaux de bois que les deux autres devaient mettre sur le côté. Dejazet les héla et ils se retournèrent enfin dans sa direction. Mais à grand renfort de gestes désolés et de dénégations incompréhensibles, ils lui firent comprendre que quelqu’un allait arriver, puis ils se remirent à farfouiller mollement dans les gravats, comme s’il n’existait pas.

« Ça sert à rien d’y causer, c’est des Espingouins, y z’entravent que pouic, dit une voix dans le dos de Dejazet. Même mézière, l’leur jaspine que par la truche de Louisse : c’est des bêtes. Ah pour ça, passer son temps à maquiller les brêmes, ça va, mais pour le reste, des vrais cornants ! » .

Urbain se retourna et regarda avec des yeux ronds le petit homme au visage incroyablement mobile qui était venu se placer derrière lui. Il ne l’avait pas entendu venir. Dévoré de tics, l’homme avait des dents jaunes et gâtées, un regard de fouine, le front haut, les cheveux mi-longs, légèrement ondulés, avec une implantation marquée par un épi sur le côté gauche.

« Ah mais j’me présente pas, du coup… Dorion, Jules Dorion, mais tout le monde dit La Gouse, rapport que je jaspine qu’en argot. C’est moi leur chef. Alors, vous leur voulez quoi, à mes gonzes ? »

« Écoutez monsieur Dorion, cela n’est plus possible. À ce rythme-là, il va nous falloir quinze années pour construire l’hôtel ! Comment se fait-il ? Où est la main d’œuvre ?

– Ben là : c’est mes zigues, la main d’œuvre. Vous croyez quoi ? On peut tout avoir icitte, grâce à Louisse, sauf des gens. Les Français, c’est l’armée, c’est tout. Sinon, y a mézière, les marcandiers, les rouffiers et maintenant vouzailles. Les autres, y débarquent au port mais y restent pas. Y vont dans le bled. C’est tout. À part ça, y a pas de Français icitte.

– Monsieur Dorion, reprit Urbain avec un agacement à peine retenu, vous êtes payé pour une besogne, celle-ci n’avance pas ; je vous demande des explications, et je ne comprends pas ce que vous dites. Auriez-vous l’obligeance de parler de manière claire et compréhensible ?

– Oh là là. Ben c’est pourtant clair. Ici, il n’y a pas de Français, à part les soldats, quelques marchands et maintenant vous. La seule main d’œuvre, c’est des Espagnols et des Italiens. Ici ce sont des Espagnols. Et celui qui m’aide à me faire comprendre, c’est Louis. Mais on dit Louisse parce que le coquin provient de Catalogne.

-Mais… et les habitants ? N’y-a-t-il pas quelque main d’œuvre locale qu’on pourrait embaucher ? Moi-même, je viens de faire transporter mes bagages.

– Je vois, dit La Gouse, vous avez eu affaire aux Mozabites. Ils sont rapides, ces bestiaux-là. Vous avez eu de la chance, notez bien mais moi, c’est nenni, hein ! Je travaille pas avec les biques. C’est encore pis que les Espagnols. C’est des bêtes qui passent leur vie à pioncer et à mentir. Il n’y a rien à en tirer, vraiment. Et puis, à part dans la Casbah, les locaux, faut dire ce qui est, il n’y en a plus guère. On en a beaucoup détruit, vous savez, des bicoques. Ça s’entassait par dizaines là-dedans, ça grouillait comme des rats. Maintenant, y z’ont déguerpi, on sait pas où. C’est pas un mal, notez, ça fait de la place pour les civilisés. Il finira bien par en arriver, d’autant que là, j’ai eu de mauvaises nouvelles pour la cargaison…

– La cargaison ?

-Ben vous savez, les nègres. Il devait m’en arriver par une caravane du Sahara mais la source est définitivement tarie. C’est bien malheureux : notre installation nous a privé d’une bonne source de main d’œuvre. À condition de les flatter comme il faut, c’est que ça trimait, ces animaux-là. Enfin bon, il paraît qu’on va vers une abolition définitive, dans toutes les colonies. En plus, paraît qu’c’est pour ça qu’on z’est venus icitte, alors, les petits trafics, ça gênait les autorités. Et donc c’est interdit. Ah, ça, pour sûr, ça va pas arranger les affaires. »

Estomaqué, Dejazet prit une grande respiration.

« Écoutez, monsieur Dorion, que les choses soient claires : il n’est pas possible de continuer de la sorte. Vous m’indiquez que vous vous apprêtiez à utiliser de la main d’œuvre servile, il n’en est pas question. À part ça, j’ai reçu des instructions précises de Monsieur Tasson-Lavergne et je compte bien les faire exécuter. Or nous avons pris du retard, beaucoup de retard. Alors voilà, faites ce que vous voulez, doublez les gages si nécessaire mais embauchez du monde et faites avancer ce chantier ! Il faut que tout soit dégagé au plus vite. Nous attendons des matériaux de la métropole, l’hôtel doit être construit pour l’année prochaine.

– Cela risque de coûter fort cher et de donner de mauvaises idées à ces fichus Mahonnais…

– Doublez les gages, monsieur Dorion !

– Oh moi, vous pouvez m’appelez La Gouse…

– Doublez les gages, monsieur La Gouse mais demain, là où il y en a trois, je veux vingt ouvriers, vous m’entendez ?

– Oui, oui, j’entends. Eh bien il ne reste plus qu’à s’arranger avec Louisse alors, mais je vous aurai prévenu !

– Très bien, et où le trouve-t-on, votre monsieur Louisse ?

– Oh, il vit avec son régiment de cul-terreux du côté de la porte Bab-Azoun, juste derrière le rempart. C’est le faubourg des Mahonnais.

– Des Mahonnais, quel est ce peuple, je ne comprends pas, ils ne sont pas Espagnols ?

– Si, mais c’est pas vraiment des Espagnols, en fait, ce sont des Catalans. La plus grosse partie de ces gens, ils viennent de Port-Mahon, dans les Baléares, précisément de l’île de Minorque. Voyez-vous, c’est de là que le corps expéditionnaire est parti avec la flotte. Ils nous ont accompagné, en quelque sorte. Ces gens sont pour la plupart pêcheurs et maraîchers. C’est bien simple, sans leurs trafics, nous aurions manqué de tout. Car il faut bien dire que jusqu’ici, nous n’avons guère bénéficié du soutien de la mère patrie. Les Français français, comme j’vous ai dit, eh ben ils sont plutôt rares.

– Je vais faire ce que je peux pour informer Monsieur Tasson-Lavergne de ce problème. Une solution sera trouvée. Il ne devra pas être difficile de faire venir jusqu’ici des ouvriers français si c’est nécessaire pour faire exécuter les plans. Mais en attendant, pour manier la brouette et dégager l’espace pour la fondation, vos Mahonnais suffiront, à condition qu’ils soient assez nombreux. Doublez les gages, je vous dis, doublez les gages.

– Bon, bon, j’ai compris. Mais ça va coûter cher !

– C’est moi qui paye, monsieur La Gouse, c’est moi qui paye… Doublez les gages ! Que croyez-vous ? Pensez-vous que les gens vont venir sur ce chantier pour le plaisir de sucer des cailloux ? Doublez les gages !

Passer au chapitre suivant ? C'est ici.