De Constance Dubois, Troyes à son frère Hippolyte à Alger

Le 3 juillet 1849,

Mon cher frère,

J’ai bien reçu ta lettre. Dorénavant; nous attendons de tes nouvelles, père et moi, tout au long de la semaine. Lorsqu’elles nous arrivent, nous abandonnons sitôt nos occupations pour les lire ensemble. Quel soulagement de te savoir bien portant et occupé ! Quel bonheur de te lire !

Nous rentrons à peine de Paris, où nous sommes allés en chemin de fer. J’étais vraiment enthousiaste de découvrir cette nouveauté et cela seul aurait suffi à mon bonheur. Cependant, en plus de ce premier cadeau d’anniversaire, père m’a fait la surprise de me permettre de l’accompagner à l’exposition nationale des produits de l’industrie agricole et manufacturière, qui se tient jusqu’au 30 juillet aux Champs-Élysées. J’avais mis ma plus belle robe pour l’occasion et n’était la chaleur qui m’oppressait un peu, j’ai passé le plus agréable moment à déambuler au milieu de la foule des exposants ; quant à père, il n’avait comme d’habitude d’yeux que pour les nouveautés !

Le soir, nous dînâmes à l’escargot Montorgueil, dans le quartier des Halles. Comme tu t’en doutes, je n’ai pas pu résister à ce délice. Père a quant à lui opté pour les cuisses de grenouilles qu’il affectionne toujours autant. J’ai compris au fil du repas que notre présence était attendue, car le tenancier s’est joint à nous pour discuter des livraisons de produits frais que nous pourrions lui faire, grâce au chemin de fer. C’est ainsi que j’ai appris que père a décidé de convertir un des viviers du domaine pour la production de grenouilles.

Depuis mon dernier séjour à Paris, j’ai l’impression que la capitale a doublé de superficie et que de nouveaux immeubles se sont construits partout. Dans le quartier des Halles, on projette de tout mettre à bas pour édifier de nouveaux bâtiments, mieux adaptés à l’exposition des denrées. Il est vrai que l’épidémie que nous avons traversée l’an passé a mis en lumière l’impérieuse nécessité de l’hygiène ; c’est bien simple : on ne parle plus que de cela, à croire que les problèmes politiques de ces derniers temps n’ont jamais existé.

À ce propos, père avait placé beaucoup d’espoir dans les lois d’amnistie. Hélas, comme tu le sais sans doute, les deux propositions ont été repoussées (non sans avoir provoqué de vifs débats à l’Assemblée) et une amnistie générale n’est par conséquent plus envisageable. Sans doute pour éviter que je me fasse des illusions, Père ne m’avait rien dit de cela mais j’en avais pris connaissance par les gazettes qu’il laisse traîner dans son bureau. Il m’a surpris en pleurs et m’a consolé en me disant qu’il avait « d’autres fers au feu » et que ton retour n’était maintenant plus qu’une affaire de mois. Il n’a pas voulu m’en dire plus mais je ne peux résister à l’envie de t’en informer. Je suis si heureuse de cette perspective !

Je te laisse ici car mon cours de musique a été déplacé en ce début d’après-midi et j’entends que mon professeur attend dans le vestibule. Il pleut sans discontinuer depuis deux jours, je voudrais t’envoyer un peu de notre pluie et qu’en contrepartie, tu me cèdes une part du soleil qui inonde Alger.

Donne-moi toujours de tes nouvelles : tout m’intéresse. Je t’embrasse tendrement.

Affectueusement, Constance.

La cuisine du Grand Hôtel de France était d’une modernité sans pareille. Flanchet était peut-être un imposteur – un ivrogne pour le moins – mais il avait fait acheter le meilleur matériel. En plus de la rôtissoire et du potager, Dubois pouvait à présent disposer d’un fourneau en fonte, merveille de technique et de nouveauté. Quant aux ustensiles, il n’en manquait pas un : les louches et les écumoires en bronze trônaient à côté des marmites et des poêlons, toute cette dinanderie pendue à une barre qui redoublait la structure de la cheminée.

Cependant, hors la caresse savante de l’amateur, Dubois ne toucha tout d’abord pas à ce matériel. Il laissa ses marmites et son trépied dans la salle du restaurant et il continua de les utiliser comme si de rien n’était. Toutefois, deux jours plus tard, en raison du fait que les ouvriers devaient poser un parement de marbre sur le tablier de la cheminée, il fut contraint de céder. Dejazet, qui s’était entendu jurer que Dubois ne déménagerait ni ses installations ni son galetas, eut le bon goût de ne pas relever cette capitulation.

Et lors, s’il ne fallait retenir du passé que la chronique des choses sortant de l’ordinaire, nous n’aurions rien à dire sur les quelques jours qui suivirent.

Comme de coutume,

Dubois se levait à l’appel du muezzin, se débarbouillait, enfilait sa blouse, ravivait son fourneau en y jetant quelques poignées de charbon de bois, s’en allait pisser dans la tinette, passait ses mains à l’eau, s’interrogeait tout haut sur son travail de la journée, tripotait son matériel sans autre objectif que lui trouver sa place du moment, grignotait un quignon ou un reste de la veille, s’asseyait quelques secondes, se relevait brusquement, se servait une tisane de thym, infusée depuis la veille sur la fonte, lâchait des vents de légumes secs, les yeux mi-clos dans son intimité familière, puis se mettait véritablement en route, inventoriait son garde-manger, cherchait du regard son bonnet de lin, le fichait sur la tête, posait la main sur la clinche, tournait le poignet et s’engouffrait ensuite dans le tourbillon des affaires avec autrui ;

après la prime et puante bouffée faite d’oignon, de sueur et de tabac froid, il voyait bouger une forme au genou relevé, qui s’étirait sur la banquette : les yeux roses et bouffis, Payeulle revenait à la réalité, Dubois le doublait sans un mot, quittait la salle de restaurant, jetait un signe de la main à ceux qu’il croisait dans le couloir (lancé, il ne déviait jamais de sa route), entrait dans le café et, sans un mot, venait s’attabler avec Dejazet, discutait quelques minutes, justifiait une dépense ou en appelait une autre, lampait son caoua, faisait mine de ne pas le voir s’attabler à son tour, (…) descendaient à la Marine ;

sur le chemin, il saluerait sans doute l’une ou l’autre silhouette attendue, la vieille par exemple, avec ses yeux violets, qui lui montrerait quelque chose qu’il n’irait pas voir, Joseph, qui lui emboîterait le pas, un Algérois en burnous, un Italien en blouse ou encore ce jeune cogne qui était l’assistant de Roche (Delétang, c’est cela, Delétang), toujours à surgir dans les endroits inattendus ;

au port, c’était l’exposition des poissons de roche, avec leurs formes bizarres, adaptées aux crochets ou aux ondulations dans les récifs – le pouce en l’air pour s’accorder, prix et livraison ;

dans la direction opposée, le cuisinier (…) prenaient aussi le chemin du marché du faubourg Bab-Azoun – on venait d’y détruire la porte remparée (la vieille avait raconté à Dubois que naguère, c’était dans ces environs qu’on exposait les têtes des suppliciés, posées sur les créneaux, bien en vue – lui, avec la moue du dégoût avait encore ouï une autre barbarie : « aux remparts pendaient six grands crochets qu’on appelait des ganches, sur lesquels on précipitait les condamnés, alors, selon votre chute, vous alliez vous empalez sur une quelconque partie de votre corps, ou bien vous restiez attaché, et vous attendiez la mort, suspendu au dessus du vide… affreux n’est-ce-pas ? Ah, nous avions alors des cruautés spectaculaires, pensez-vous que nous sommes à présent plus civilisés ? », Dubois n’avait pas répondu, il regardait un arbre – c’était un platane – toutes ces histoires n’étaient pas ses affaires) : il lui fallait de la viande, un quartier de mouton pour le ragoût, également des navets, des carottes, des oignons, des haricots, des tomates, de l’ail, des bouquets garnis, du thym et du laurier ;

vers les dix heures, Dubois (…) étaient de retour, il ravivait son fourneau en y jetant quelques poignées de charbon de bois, s’en allait pisser dans la tinette, passait ses mains à l’eau, on l’avait livré, il était prêt :

- plonger les haricots dans l’eau froide, faire bouillir et laisser cuire quinze minutes, égoutter et laisser refroidir ;

- pendant ce temps, couper la viande de mouton en morceaux, saler, poivrer, faire revenir au saindoux ;

- peler les navets et carottes, émincer les oignons, mélanger à la viande – feu vif !;

- détailler cinq à six tomates, ajouter au reste, décoller les sucs, couvrir d’eau aux trois-quarts, ajouter encore quelques feuilles de laurier;

- plonger les haricots dans de l’eau bouillante salée, agrémentée de trois bouquets garnis, quatre oignons plantés avec un peu de girofle, une poignée de poivre passée au pilon (« ton poivre me coûte une fortune » dirait encore Dejazet, qui demandait sans cesse à Dubois de passer aux piments), maintenir une ébullition douce et laisser cuire une heure et demie ;

- vers treize heures, la table est mise, les mangeurs sont assis – ils sont contents car il n’y a pas tous les jours de la viande -; ils disposent les cuillères et les assiettes en bois, Joseph passe et pose des pains sur la table, ils déplient leurs couteaux de poche ;

- en cuisine, mélanger la viande, les légumes et les haricots, avec l’aide de l’un ou l’autre, ajouter l’eau de cuisson des haricots et une poignée de farine pour épaissir ;

- servir chaud pour les gourmands, tiède pour les suivants ;

après, c’était la sieste (depuis le début des grosses chaleurs, les ouvriers commençaient le travail vers six heures et demi, s’arrêtaient vers dix heures pour une courte pause et reprenaient jusqu’à l’heure du déjeuner, qui marquait le début des heures creuses, ils ne reprenaient le travail que vers dix-sept heures), accablés par une vinasse bue trop vite, une collation lourde et copieuse, les hommes quittaient rapidement la tablée et allaient faire la sieste dans un coin ombragé, Dubois ne dérogeait pas à cette règle ;

lorsque l’horloge de la Djénina sonnait les dix-sept heures, on venait de se remettre au travail, Dubois vaquait comme les ouvriers, c’est-à-dire qu’il rangeait, nettoyait, préparait la besogne du lendemain ;

quand les uns après les autres les ouvriers avaient quitté le chantier, on entendait la musique sur la place, Dubois (…) s’asseyaient à la terrasse du Café Français, une gargote à côté de la Djénina, pour une limonade et lui l’anisette, regardaient passer la promenade, derrière lui, enfin derrière le bâtiment, il pressentait la masse confuse de la Casbah, avec ses odeurs fortes et ses cris gutturaux, il (…) voyaient débouler des petits va-nu-pieds, jeunes tire-laines, devant eux le bleu de la mer ;

qui s’assombrissait d’abord, comme si la nuit montait des profondeurs, et sur ce décor d’azurs obscurcis, Dubois contemplait les oiseaux sur la ville (des pigeons faméliques qui s’égaillaient à la vue du faucon) et repassait le fil de sa journée ;

dans quelques minutes, la nuit serait tombée comme un couperet, abruptement, impitoyablement, nécessairement, Dubois sentirait la fraîcheur des étoiles ;

il dirait, parce qu’il fallait bien lui dire quelque chose « nous allons rentrer, je prends une collation et je me couche…

– puis-je finir ma pipe ? » répondait-il, Dubois faisait oui de la tête ;

de retour dans sa cuisine, il ravivait son fourneau, en y jetant quelques poignées de charbon de bois, s’en allait pisser dans la tinette, passait ses mains à l’eau, se couchait, les yeux fixés sur le plafond ;

derrière la porte, il entendait encore le zouave Payeulle, qui, durant toute la journée, ne l’avait pas quitté d’une semelle.

la leçon de géographie

Ce matin de juillet 1849, l’aurore algéroise était une illumination pourpre, toute en délicatesse. Les étoiles s’éteignaient sur un tissu pastel, qui lui semblait mollement ondoyer sous l’effet des premiers souffles du vent d’Orient. Presque débarrassés de Payeulle qui clopinait cinq mètres en retrait, Dubois et Joseph descendaient au port en sifflotant.

« Veux-tu bien me chanter une chanson du pays ? dit Joseph. Alors Dubois psalmodia (il chantait horriblement faux) la vieille chanson de la patrie. Cinq minutes d’explications. Ravi, le petit Joseph reprit en canon le carillon de Vendôme dans un décor d’arabesques. « Tu crois qu’un jour, je pourrais y aller, à Mongentil ?

– Beaugency, Joseph, Beaugency, C’est sur la Loire. Je n’y suis jamais allé non plus…

– Ah bon, mais tu viens de France, pourtant !

– C’est un grand pays, il y a plusieurs fleuves.

– C’est grand comment ?

– Le pays ou les fleuves ?

– Les fleuves, ils sont comment ? Larges comment ? Il y a de l’eau toute l’année ?

– Ah les fleuves, ils sont gigantesques comparés aux rivières qui coulent à Alger ! Il y a la Seine, toute bouclée sur la carte, la Somme, dans le Nord, qui est plus petite et sans courant, la Garonne aussi, qui change sans arrêt de couleur, le Rhône et la Loire, que j’ai empruntés en bateau et puis la Meuse et le Rhin, qui bordent les frontières.

– Tu as vu lesquels ?

– Eh bien, le Rhône et la Loire, je t’ai dit, puis la Seine également, quand j’étais à Paris. Et bien sûr la Meuse car enfant, j’ai vécu quelques années à Givet, où mon père était en garnison.

– C’est grand comment, Givet ?

– Mais c’est tout petit Givet, tout petit ! Ce sont deux rochers en tenaille qui serrent la Meuse, avec un fort sur chaque sommet. C’est très joli, vert, avec des moutons sur des pelouses. C’est tout ce dont je me souviens. J’étais très jeune, tu sais, plus jeune que l’âge que tu as maintenant. Enfin, c’est là que j’ai appris à nager…

– J’ai dix ans ! Et un jour, moi aussi j’irai dans les fleuves pour apprendre à nager.

– Je peux t’apprendre si tu veux, il y a la mer !

– Ah non, pas la mer, c’est bien trop dangereux. Monsieur Pujols me l’a bien répété. Mais pour les fleuves, il n’a rien dit, alors…

– Monsieur Pujols ? Tu le connais ?

– Oui. Monsieur Pujols a toujours été très gentil avec moi. Tout le monde le connaît à Bab-Azoun, il s’occupe de tout. Je le connais très beaucoup. Si tu as besoin de quelque chose, tu n’as qu’à me le demander et monsieur Pujols te le donnera. C’est vrai. D’ailleurs, c’est monsieur Pujols qui m’a dit de te le dire, il est vraiment très gentil.

– Mais, tu le vois souvent ?

– Il vient me voir quand je rentre à Bab-Azoun… Il garde mon argent quand j’en ramène.

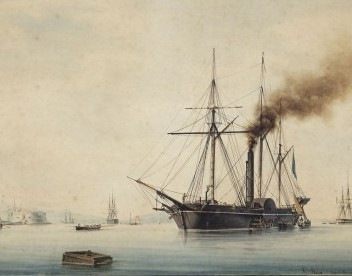

ue jouée quotidiennement sur la Place du Gouvernement était l’attraction préférée des Français d’Algérie (ce qui expliquait le succès fulgurant rencontré dès l’ouverture du café du Grand Hôtel), il était de bon ton, chaque fin de semaine, de descendre à la Marine. En effet, le vendredi était le jour de l’arrivée de la navette de Toulon.

Plus précisément, le vapeur arrivait la veille en soirée et passait la nuit en vue du port. Le lendemain matin, sur le coup de dix heures, il venait se ranger parallèlement au quai, devant une foule de gens venue pour admirer le spectacle. La passerelle s’abaissait et… En descendaient soldats, fonctionnaires et colons, en nombre fluctuant, que chaque spectateur scrutait avec attention. Souvent, des cris se faisaient entendre : c’était l’un ou l’autre qui reconnaissait un proche, accueillait un affidé ou hélait l’égaré. On conçoit que c’était là une mine de discussions pour la semaine, puisque chaque nouvel arrivant était non seulement susceptible de rebattre les cartes du destin de la colonie mais encore apportait ses propres nouvelles de la métropole.

Au-delà de cette inépuisable source de commentaires et de commérages, bien nécessaire à l’athénienne marotte qu’ont les Français de transformer la moindre information en dispute politique, la navette apportait aussi le courrier et les marchandises commandées en métropole, ce qui justifiait la présence de nombreux portefaix mauresques, de négociants israélites et – ce jour-là -, de Dejazet et Dubois.

Trop impatients pour attendre que les caisses fussent descendues du bateau. Les deux hommes avaient remonté la file des marins et des passagers pour s’engouffrer dans les cales du navire. Là, au milieu des tonneaux, des caisses et des malles, ils avaient déniché ce qu’ils attendaient.

Les bouteilles de vin de Champagne étaient indemnes, bien alignées sur leur lit de paille, ainsi que la porcelaine et les lustres à pendeloques. Mais dès que les deux hommes s’étaient approchés de la malle en osier qui devait contenir les volailles de Bresse, ils avaient reniflé des miasmes inquiétants. De fait, lorsqu’ils l’avaient ouverte, une odeur épouvantable s’en était exhalée. La marchandise s’était gâtée durant le trajet.

C’était la quatrième tentative… Il fallait en convenir : durant la période estivale, rien de périssable ne résistait jamais au voyage. Dépité, Dejazet avait déplié son mouchoir devant sa figure, comme s’il examinait un cadavre en décomposition. « C’est plus que faisandé, foutez ça à l’eau le plus vite possible » avait dit Dejazet aux deux marins qui tenaient les pieds de biche. Ils avaient tout balancé par un sabord en se pinçant le nez. « Sortons maintenant, rien de sert de s’éterniser dans cette puanteur » avait dit Dejazet à Dubois, qui, durant le temps de l’opération, s’était très comiquement affalé sur un canapé Louis XV, un petit bonbon de mobilier rose et baroque, totalement incongru dans ce décor carré et vertical, fait d’empilement de caisses et de malles.

Quelques minutes plus tard, Dubois et Dejazet avaient repris le chemin de l’hôtel. « Cela ne va pas, disait Dejazet, cela ne va pas. Nous n’allons pas y arriver. Ma carrière sera brisée. » Dubois ne répondit rien. Bientôt ils arrivèrent en vue du Grand Hôtel. « Allons au restaurant, dit Dejazet, on y causera à l’aise. Et nous demanderons à Joseph d’aller nous chercher des limonades au café, j’ai besoin de boire quelque chose de frais ».

– Non, Hippolyte, c’est une idée absurde ! C’est précisément ce que Saint-Maur refuse. Il veut un service à la française, avec tout ce que cela signifie, le buffet; la musique, enfin tout. Toute la société coloniale ne rêve que d’implanter un morceau de France ici, et tu me proposes de leur faire manger du couscoussou ?

– Du couscoussou ? »

Dejazet se leva de la banquette et commença à faire les cents pas devant Dubois. Sa voix enflée trahissait sa colère.

» C’est ce qu’ils mangent ici dans les grandes occasions. Tu parles d’un banquet. On fourre tout ce qu’on trouve de légumes et d’épices dans un grand faitout, on y ajoute de la viande douteuse et à côté, ils préparent une sorte de pâte grumeleuse, qu’ils obtiennent je ne sais comment à partir de leur blé. Enfin, ce n’est pas que ce soit mauvais mais… Tous les goûts sont mélangés. Parce que tout est ensuite posé dans un grand plat, à même le sol. Et ces sauvages s’en délectent, ils passent des heures à se lécher le bout des doigts, en écoutant leur musique, enfin, si l’on peut dire. Ce sont plutôt des sons étranges, une sorte de lamentation. Bref, cela n’est pas possible. Saint-Maur en crèverait.

– Alors il y a peut-être des choses à trouver chez les Européens… Les Mahonnais, les Italiens, ils ont des potagers. Je me suis déjà rendu à Bab-Azoun…

– Tu es allé à Bab-Azoun ? Et Payeulle ? Il a laissé faire ? Mais tu ne peux quitter la ville, ordre de Saint-Maur.

– Il suffit de passer la porte. On ne m’a rien demandé. Et tu vois, je ne suis pas mort. C’est grâce à Joseph. C’est là qu’il est né, il y connaît tout le monde. Écoute Urbain, ce gamin est une perle, grâce à lui, nous pouvons espérer que Pujols…

– Je t’arrête tout de suite, Hippolyte, ne me parle pas de ce coquin. J’ai eu affaire à lui lorsque je suis arrivé. C’est un maquignon. Il règne en souverain sur son peuple de loqueteux. Moi, je ne fais pas affaire avec eux. C’est non, non, non et trois fois non.

– Bon, eh bien prenons le problème autrement, reprit Dubois. À supposer que… »

Quelques minutes plus tard, quand il reposa son verre de limonade vidé devant lui, Dubois regarda Dejazet dans les yeux. Il avait parlé beaucoup plus longuement qu’à l’habitude, et d’une seule traite. Les idées lui étaient venues naturellement et il n’avait eu aucune difficulté à les relier toutes entre elles. Dejazet semblait ravi.

« C’est une si bonne idée que je ne me pardonne pas d’y avoir pensé. Bon sang, voilà des mois que je m’éreinte à trouver le moyen de faire venir les meilleurs produits de bouche de la métropole et je n’y avais pas pensé. Ah, Hippolyte, les solutions les plus simples ne sont pas toujours les plus évidentes, la preuve. Alors c’est entendu, Hippolyte. Je vais en informer Monsieur Lavergne… Il faut engager une équipe le plus vite possible.

– Je crois qu’il y a encore plus simple, dit Dubois avec un grand sourire.

– Plus simple ?

– Plus simple. Quel est le plus… »

Dubois n’eut pas le temps d’achever sa phrase. Tout à coup, des cris provenant d’une foule interrompirent la discussion. Les deux hommes se levèrent et allèrent vers la fenêtre. La place du Gouvernement était noire de monde. Une foule bigarrée s’était groupée à proximité de la statue du duc d’Orléans, visiblement très en colère. « Allons bon, voilà nos indigènes, dit Dejazet, mais qu’est-ce qui leur prend donc ? ». Le tumulte redoubla quand un bataillon de zouaves et un escadron de chasseurs à cheval firent leur apparition, l’arme à la bretelle. Les soldats se placèrent pour moitié en ligne devant les manifestants, pour l’autre par petits groupes qui cadenassaient les accès à la place.

Escorté de quelques gendarmes, Monsieur de Saint-Maur sortit du Palais de la Djénina. Il lança quelques mots mais Dubois n’entendit pas ce qu’il disait, en raison de la foule qui était interposée entre le préfet et lui. « Il négocie, souffla Dejazet, il gagne du temps. Il va certainement demander à cette foule de produire des représentants ».

C’est alors que Joseph entra en courant dans la salle du restaurant. « Monsieur Dejazet, monsieur Dejazet, on vous mande ! Il y a un problème avec les Arabes. Monsieur de Saint-Maur veut réquisitionner le café pour y mener la discussion, venez vite ! »

Dejazet partit précipitamment, laissant Dubois à ses casseroles. Celui-ci avait un déjeuner à préparer, la discussion reprendrait plus tard. Dubois constata que Joseph avait comme de coutume scrupuleusement suivi ses instructions. La commande attendait sur la table.

Dubois finit d’arranger ses légumes. Francesca, la légumiste de Menton, lui avait détaillé une recette, appelée ratatouille. Quatre grosses aubergines luisaient sur la table, il en prit une avec délectation. Depuis qu’il avait découvert le légume, Dubois ne se lassait pas d’en caresser la peau.

(Tout ça dans une aubergine : souvent elle se tournait dans le lit, le ventre posé sur les draps et elle offrait son cul nu à la caresse. Elle disait un oh non qu’elle tenait peut-être d’un dresseur de serpents et l’autre Dubois, lui, hypnotisé, approchait une main plate comme pour le félin. Main qui échappait à sa volonté, partait vers le creux des reins, s’élevait rotondamment et forçait l’épaule à la poursuite vers le creux poplité, par conséquent le bras lié à la paume suivait le mouvement et ceci l’obligeait à pencher le buste et ceci lui permettait de humer et cela précédait le baiser et ce baiser voulait dire retourne-toi je brûle j’ai faim laisse-moi te sentir laisse-moi te manger. Elle riait de ses dents blanches et l’ébahi voyait s’ouvrir les portes du vestibule pour un festin d’amour).

Dubois reposa le légume, caressa les autres et se frotta les mains sur le tablier. Il prit le mélange d’épices que Francesca lui avait donné pour accommoder la préparation et le huma longuement. Des coups de feu et des cris interrompirent son étourdissement. Il se précipita à la fenêtre. Les cavaliers avaient sorti les sabres et repoussaient la foule affolée en direction de la Casbah.

En cinq minutes, l’affaire fut pliée. La place s’était vidée comme par enchantement et le calme était revenu. « Te voilà toi », dit Dubois, à Joseph qui était réapparu sitôt fait. « Je regardais » dit Joseph avec un grand sourire.

« Parfois ça tourne au vinaigre alors j’aime bien regarder les soldats.

– Mais tu peux me dire ce qui s’est passé ?

– Il y a eu un problème avec un Arabe qui tue un Français dans le fossé de Bab-Azoun. Alors il est jugé et on va lui couper son la tête (Joseph fit un geste du tranchant de la main qui vint frapper la paume de l’autre). Alors les gens ne sont pas contents parce qu’ils disent qu’il n’a rien fait et que c’est une affaire qui ne concerne que les nous. Alors ils sont venus sur la place comme chaque fois qu’ils ne sont pas contents…

– Et la discussion qui devait avoir lieu à côté ?

– Il y a des Arabes qui sont allés dans le café. Ils étaient trois. Parce que j’ai tout vu ! C’est monsieur Zafrani qui faisait la traduction pour monsieur de Saint-Maur. Moi je parle aussi ! Monsieur de Saint-Maur, il s’est fâché et il a dit aux policiers de les arrêter. Ils sont sortis par derrière, je ne sais pas où ils sont allés. Puis alors, monsieur de Saint-Maur il a dit à monsieur Zafrani de dire aux gens de rentrer chez eux et que justice serait faite. Puis les soldats, ils ont dispersé les gens. C’est toujours comme ça avec monsieur de Saint-Maur. Il y déjà eu des gens qui sont tués… Et pourtant, Delétang, il dit que…

« Ces histoires ne me concernent pas, allez ouste, j’ai de la besogne ».

Mais Joseph ne voulut pas se laisser congédier. Un quart d’heure plus tard, le gamin était à nouveau dans les pattes de Dubois.

« Je peux pas rester, ils se discutent… Oh, mais tu fais de la Samfaina !

– De la ratatouille, Joseph, de la ratatouille… Mais d’abord j’essaye, allez, pousse-toi, faut que je finisse mon ail…

– Oh c’est ça, c’est de l’ail, ça ? Ah ben d’accord, c’est pareil. On met pareil dans la Samfaina. Tu dis ça comment ?

– Joseph tu es dans mes pattes. Ah, saperlipopette, mais tu vois pas que j’étais occupé. Je cuisine, sacrebleu ! »

Joseph fit une moue de dépit et fit trois pas en arrière. Il s’assit à une chaise, croisa les bras sur la table et resta silencieux.

Dubois à ses affaires : « ça c’est fait, ça c’est fait, ça c’est fait… Bon, il nous reste :

- quand les quartiers d’oignons sont translucides, ajouter thym, laurier, ail haché ;

- touiller sans force (pour pas casser les feuilles de laurier) ;

- encore du sel, du poivre moulu ;

- réserver le tout dans un grand plat de terre cuite ;

Dubois vient poser le plat fumant devant Joseph (« tu veux goûter ? » L’enfant ne répond pas); Bon, eh bien :

- dans la même casserole, déglacer avec trois cuillères à soupe d’huile d’olive, puis verser les aubergines (rondelles coupées en quatre) – feu vif ;

- quand les aubergines ont bu toute l’huile d’olive, verser le réservé ;

Dubois est venu rechercher sa tambouille (t’es sûr que tu veux pas goûter, allons… L’enfant ne répond pas) ; décidément, il boude, tant pis :

- ajouter les tomates en carrés

- assaisonner si nécessaire.

Dubois referma le couvercle, s’aperçut en se le reprochant qu’il avait oublié le mélange d’épices que lui avait donnée Francesca. Comme c’était sur la table, à côté de Joseph, il le lui demanda, sans succès. L’enfant aux sourcils froncés, toujours figé, avait les yeux obstinément rivés sur les nervures de la table en chêne.

« Tu vas bouder comme ça longtemps ? Bon allez, j’ai fini, donne-moi les épices… Allez, donne-moi les épices et puis, tu me raconteras tes histoires, allez…

– Non, je dirai plus rien !

– Ah Joseph, tu m’embêtes !

– Je sais même pas ce que ça veut dire ! Toi aussi tu m’embêtes ! »

L’enfant se leva et partit en courant (Joseph ne le vit plus de la journée).

« Merde, dit-il une demi-heure plus tard, avec ça, j’ai oublié mes courgettes. »

Il sortit un petit couteau, amincit les rondelles le plus qu’il le pouvait, les passa à peine dans une poêle à l’huile et rajouta le tout dans la préparation. « Mmh, fit-il, cela n’est pas mauvais. Eh bien, mon cher Hippolyte, il semble que tu as découvert quelque chose ».

Lire le chapitre suivant ? C'est pour bientôt, en attendant, rabattez-vous sur les épisodes du jour.